Pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible, il est souvent nécessaire de réaliser des travaux de sécurisation et d’adaptation de leur logement. Toutefois la sécurisation de la personne ne doit pas être négligée.

S’adressant prioritairement aux personnes âgées, malades, handicapées ou isolées, les systèmes de téléassistance s’inscrivent dans les objectifs du maintien à domicile.

Comment fonctionne le service ?

Les risques de chutes, malaises et autres accidents à domicile sont de plus en plus fréquents chez les personnes fragilisées.

La téléassistance est un dispositif qui permet à une personne âgée, handicapée ou dépendante, de lancer un appel d’urgence et de contacter une plateforme téléphonique, en cas de problème et ce 24h/24 et 7j/7.

La prise de contact se fait sans décrocher le téléphone, via un boîtier avec haut-parleur installé au domicile, un médaillon ou un bracelet alarme doté d’un bouton d’appel à porter sur soi.

Des dispositifs détecteurs de chutes, ou de mobilité avec GPS complètent la sécurité tant au domicile qu’en extérieur.

Comment bénéficier du service ?

Afin de bénéficier de cette prestation, la personne doit équiper son logement d’un matériel spécifique et souscrire un abonnement auprès d’un organisme proposant ce service.

Renseignez-vous auprès de la mairie.

À quel coût ?

Le service de téléassistance comprend un coût d’installation versé en une seule fois et un coût d’abonnement mensuel.

Ces coûts diffèrent d’un prestataire à un autre.

Les caisses de retraite, les mutuelles, les Centres Communaux d’Action sociale (CCAS), le Conseil Départemental, peuvent participer au financement de la téléassistance sous certaines conditions de ressources et/ou de degré d’autonomie.

Une réduction ou un crédit d’impôt de 50 % des sommes versées est également possible.

L’APA (allocation personnalisée d’autonomie) ou la PCH (prestation de compensation du handicap) peuvent également aider à financer une partie de la téléassistance.

↓

Pour vous accompagner dans votre démarche, vous trouverez ci-dessous des informations pouvant vous aider.

Le CCAS de Thairé ne propose pas de service de téléassistance mais vous pouvez consulter ci-dessous les différents acteurs intervenant sur le territoire de la commune. Attention ! cette liste n’est pas exhaustive, elle comprend uniquement les acteurs ayant pris contact avec le CCAS de Thairé. Pour obtenir plus de coordonnées vous pouvez consulter l’annuaire des organismes de services à la personne.

- AIDER 17 ☎ : 05 46 97 53 03

- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Aigrefeuille ☎ : 05 46 35 69 05 ✉ : ccas@mairie-aigrefeuille.fr

- La Poste ☎ : 0 800 000 011 🌐 : laposte.fr/services-seniors

- Les Menus Services ☎ : 05 46 52 92 49 🌐 les-menus-services.com

- Présence Verte ☎ : 05 56 44 09 09 / 09 69 39 38 38 ✉ : pv16-17-33@presenceverte.fr 🌐 : Présence Verte 16-17-33

-

CCAS – Téléassistance – Les Menus Services

pdf | 132,86 Ko | 29 Janvier 2025

-

CCAS – Téléassistance – Présence Verte

pdf | 394,76 Ko | 13 Mars 2024

-

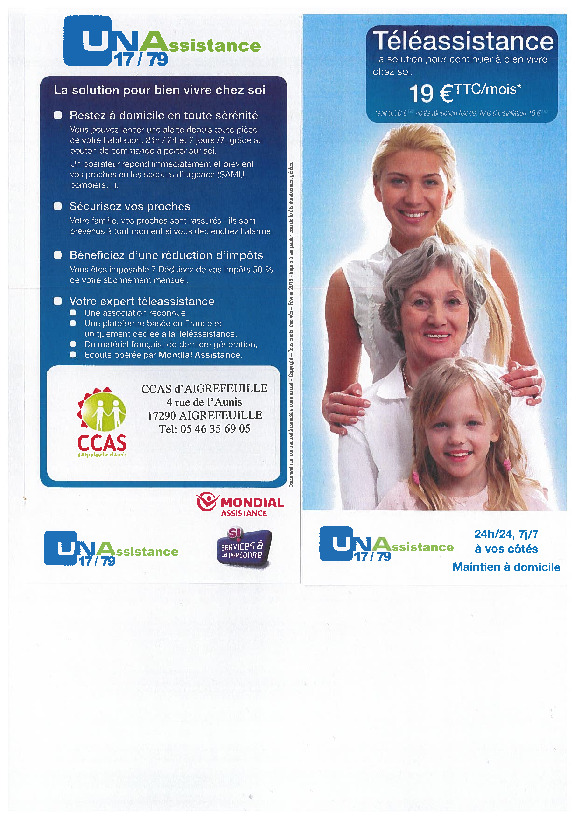

CCAS – Téléassistance – CCAS d’Aigrefeuille

pdf | 158,46 Ko | 12 Mars 2024

Fiche pratique

Demander la révision d'une décision de justice (pénale ou civile)

Vérifié le 18/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, dans des cas très limités, à réexaminer une décision définitive, en raison de nouveaux éléments. Elle peut être utilisée au civil comme au pénal. Une nouvelle décision remplace la décision attaquée, on parle de rétractation du jugement.

- Procès pénal

- Procès civil

La révision d'une décision pénale est possible de manière exceptionnelle quand un fait nouveau ou un élément inconnu du tribunal apparaît après la fin du procès. La demande de révision est examinée par la Cour de révision et de réexamen de la Cour de cassation. Après examen, la condamnation peut être annulée et l'affaire rejugée.

La révision peut être demandée lorsqu'une personne est condamnée et qu'un fait nouveau apparaît après le procès, ou bien qu'un élément inconnu au jour du procès se révèle ensuite.

Cette voie de recours est possible contre une décision du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel.

Ces fait ou éléments nouveaux doivent être de nature à faire établir l'innocence du condamné ou faire naître un doute sur sa culpabilité.

L'affaire est examinée une nouvelle fois alors que la décision initiale est définitive.

Seule la condamnation pour un délit ou un crime peut faire l'objet d'une demande en révision.

À savoir

un condamné peut demander le réexamen d'une décision pénale définitive suite à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Cet arrêt doit établir que la décision a été rendue en violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette violation doit avoir de graves conséquences pour le condamné pour justifier une demande de réexamen. Le réexamen doit être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision.

La révision peut être demandée pour des procédures criminelles anciennes lorsque les aveux ont été recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.

Dans quel délai ?

Il n'y a aucune limite de temps pour déposer une demande en révision.

Si la personne condamnée est décédée, la procédure reste possible.

La prescription des faits n'empêche pas de faire une demande de révision.

Qui peut faire la demande ?

La révision peut être demandée par les personnes suivantes :

- Personne condamnée ou, en cas d'incapacité, son représentant légal

- Époux, concubin, partenaire de Pacs, parents, enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, ou légataires en cas de décès ou d'absence de la personne condamnée

- Procureur général près la cour d'appel

- Procureur général de la Cour de cassation

- Ministre de la justice

À savoir

toute personne autorisée à faire un recours en révision peut demander de nouveaux actes (audition, expertise...) par requête au procureur de la République. Les actes ont pour objectif de révéler de nouveaux faits ou éléments. En cas de refus, le recours s'exerce auprès du procureur général de la cour d'appel.

Dépôt de la demande

La demande doit être adressée par courrier à la Cour de révision et de réexamen.

Cette cour se trouve auprès de la Cour de cassation.

Elle est composée de magistrats de la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Représentation par avocat

Le demandeur peut déposer la demande lui-même.

Lors de la suite de la procédure, il doit être représenté et assisté par un avocat de son choix.

Où s’adresser ?

Si le demandeur n'a pas d'avocat, la Cour de révision et de réexamen lui en désigne un d'office.

Quel est le coût du procès ?

La procédure en elle-même est gratuite.

Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat.

S'il n'a pas suffisamment de ressources, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

La Cour de révision et de réexamen se compose d'une commission d'instruction et d'une formation de jugement.

La commission d'instruction exerce un premier contrôle qui porte sur la recevabilité de la demande.

Elle peut, après une éventuelle enquête, envoyer l'affaire devant la formation de jugement. Dans ce cas, la formation de jugement exerce un 2ème contrôle. Elle peut juger que la condamnation doit être annulée et l'affaire rejugée.

1ère étape : examen par la commission d'instruction

Le dossier est confié à la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen. La commission doit examiner la recevabilité de la demande.

Si la demande est de toute évidence irrecevable, elle peut être immédiatement rejetée par la commission dans une décision qui comporte les raisons du rejet.

Il n'existe pas de recours contre cette décision.

Avant de rendre sa décision, la commission peut ordonner un supplément d’information pour que des actes d'enquête soient effectués (audition, expertise...). Le demandeur peut demander la réalisation d'actes d'enquête. La commission peut rejeter cette demande. Elle doit rendre sa décision sur cette question dans un délai de 3 mois.

Lorsqu'une nouvelle personne paraît être impliquée dans les faits, la commission d'instruction avise le procureur de la République qui doit effectuer une enquête. Si besoin, il peut ouvrir une information judiciaire.

À noter

le condamné ou la commission d'instruction peut demander la suspension de la condamnation, notamment si le condamné est en prison. Cette demande est examinée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Avant de décider si la demande est recevable, la commission va demander des observations orales ou écrites. Elles sont demandées au requérant ou à son avocat, au ministère public et à l’éventuelle partie civile ou à son avocat.

Après les débats, la commission rend une décision.

Si la demande est jugée recevable, la formation de jugement est saisie.

Si la demande n'est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.

La décision doit être motivée. Il n'existe pas de recours contre cette décision.

À savoir

le demandeur et la partie civile peuvent demander une copie du dossier.

2ème étape : examen par la formation de jugement

C'est la formation de jugement qui décide ou non de réviser la condamnation.

Si elle estime que l'affaire n'est pas prête pour être jugée, la formation de jugement peut demander un supplément d'information.

Lorsque l'affaire est prête, une audience a lieu. Lors de cette audience, le requérant ou son avocat, le ministère public, l'éventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.

Après l'audience, la formation de jugement rend une décision.

Elle peut rejeter ou accepter la demande de révision.

Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée.

Si elle accepte, la condamnation est annulée. La formation de jugement peut demander un nouveau procès devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Par exemple, un renvoi devant une autre cour d'appel si la décision attaquée a été rendue par une cour d'appel.

La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée. Cette dernière sera libre jusqu'à son nouveau procès. Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.

La formation de jugement peut décider qu'il n'y aura pas de nouveau procès dans l'un des cas suivants :

- Le condamné est décédé (son innocence est quand même reconnue)

- Il y a prescription. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est toujours emprisonnée, elle est libérée.

- Les faits qui ont justifiés la révision innocentent totalement la personne concernée. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est emprisonnée, elle est libérée.

- En cas d'amnistie

- En cas d'irresponsabilité pénale

La décision de la formation de jugement ne peut pas faire l'objet d'un recours.

Si le condamné est innocenté, la condamnation est supprimée de son casier judiciaire.

À savoir

un condamné reconnu innocent à la suite d'une révision a le droit de demander réparation de son préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toute personne justifiant d'un préjudice causé par la condamnation peut également demander réparation. La réparation est versée par l’État.

La révision d'une décision de justice civile est uniquement possible quand une fraude est à son origine ou qu'une pièce décisive est retrouvée après le procès. La demande de révision est examinée par la même juridiction que celle à l'origine du jugement contesté. Après examen, la condamnation peut être partiellement ou totalement revue..

Une demande de révision est admise uniquement dans l'un des cas suivants :

- La décision a été rendue au profit d'une partie (demandeur, défendeur) grâce à une fraude de sa part.

- Des pièces décisives qui avaient été retenues par une partie ont été retrouvées après le jugement.

- Des pièces, témoignages, serments ou attestations ont été déclarés faux par décision judiciaire après le jugement.

La partie qui fait la demande de révision doit apporter les éléments de preuve.

À noter

certaines décisions, comme une ordonnance en référé., un jugement avant-dire-droit, ne peuvent pas faire l'objet d'une demande en révision. Par exemple, un jugement qui ordonne une expertise dans le cadre d'un divorce.

Qui peut faire la demande ?

La révision peut être demandée par les personnes qui ont été parties au jugement (demandeur, défendeur,...).

Elle peut également être demandée par les personnes qui ont été représentées au jugement comme un enfant mineur représenté par ses parents.

Dans quels délais ?

La demande de révision doit être effectuée dans les 2 mois à compter du jour où la personne a eu connaissance des éléments justifiant la révision.

Dépôt de la demande

La demande est faite par citation. C'est un acte du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) qui informe de la convocation devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée.

Il peut s'agir d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de proximité ou d'une cour d'appel.

Où s’adresser ?

La citation doit être adressée par le commissaire de justice à toutes les parties mentionnées dans la décision attaquée.

Le recours est communiqué au procureur de la République.

Si le recours est dirigé contre une décision utilisée comme une pièce lors d'un nouveau litige, la révision peut être demandée lors de ce même procès. Le litige doit opposer les mêmes parties et avoir lieu devant la même juridiction que celle à l'origine de la décision initiale.

À savoir

la partie qui demande la révision doit le faire de la même façon qu'elle présente le reste de ses demandes (dans les écrits de son avocat par exemple).

L'avocat est-il obligatoire ?

Lorsque l'avocat était obligatoire dans le procès initial, le demandeur doit se faire représenter par un avocat lors de la procédure en révision.

Quel est le coût du procès ?

La procédure est gratuite.

Le demandeur doit cependant payer ses frais d'avocat et du commissaire de justice.

Si le demandeur n'a pas suffisamment de ressources pour payer les frais du commissaire de justice et/ou d'avocat, il peut demander l'aide juridictionnelle.

Jugement

Le juge doit d'abord examiner si le recours est recevable. Il vérifier si le délai du recours est respecté ou s'il existe une condition justifiant la révision (fraude, nouvelle pièce..).

Si le recours est recevable, le juge peut directement régler le litige avec les nouvelles informations dont il dispose. Dans ce cas, une seule décision est rendue.

Le juge peut aussi attendre avant de régler le litige et demander un complément d'instruction (une expertise par exemple). Dans ce cas, le juge rend une 1ère décision sur la recevabilité de la demande, puis une 2ème décision pour régler le litige après le complément d'information.

Une décision peut être révisée partiellement ou totalement, ce qui signifie que le juge peut réexaminer toutes les condamnations ou seulement certaines condamnations.

Recours

La décision de révision peut faire l'objet du même recours que la décision initiale (appel ou pourvoi en cassation selon les cas).

Elle ne peut pas faire l'objet d'un recours en révision.

-

Code de procédure pénale : articles 622 à 626-1

Recours en révision d'un procès pénal

-

Code de procédure civile : articles 593 à 603

Recours en révision d'un procès civil